Am Anfang jeder Innovation steht eine Idee – doch der Weg vom Geistesblitz bis zur Umsetzung ist komplex. In vielen Organisationen spielen dabei zwei Schlüsselkonzepte eine zentrale Rolle: Ideenmanagement und Innovationsmanagement. Beide werden oft im gleichen Atemzug genannt, verfolgen aber unterschiedliche Ziele und Prozesse. Doch worin unterscheiden sie sich? Und welche Synergien entstehen, wenn sie Hand in Hand gehen?

„Am Anfang steht die Idee.“ – Dieses bekannte Innovationsmantra trifft auf beide Disziplinen zu: Ideenmanagement wie Innovationsmanagement starten mit Ideen – verfolgen aber unterschiedliche Wege. Während im Ideenmanagement meist inkrementelle Verbesserungen im Fokus stehen, sucht das Innovationsmanagement gezielt nach radikal Neuem.

Wie Nils Landmann, Autor einer umfangreichen Ideenmanagement-Studie, beschreibt, nähern sich die beiden Ansätze zunehmend an:

„Ideenmanagement und Innovationsmanagement bewegen sich aufeinander zu, indem sie Mitarbeitende nicht nur für Verbesserungsvorschläge, sondern verstärkt auch für Innovationsideen aktivieren.“

In der Praxis verschwimmen so zunehmend die Grenzen. Es wird Zeit, beide Systeme gemeinsam zu denken – ohne ihre Unterschiede zu vernachlässigen.

1. Definition & Ziele

Das Ideenmanagement dient dazu, die kreativen Potenziale der gesamten Belegschaft zu mobilisieren. Ziel ist es, bestehende Prozesse, Strukturen oder Produkte zu verbessern. Kernaufgaben sind:

- Systematisches Erfassen, Bewerten und Umsetzen von Ideen

- Förderung einer aktiven Beteiligung aller Mitarbeitenden

- Stärkung der Effizienz und kontinuierlichen Weiterentwicklung (z. B. durch KVP oder das Betriebliche Vorschlagswesen)

Das Innovationsmanagement geht hingegen über die Optimierung hinaus. Es ist darauf ausgerichtet, völlig neue Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei stehen strategische und marktverändernde Ziele im Vordergrund:

- Trend- und Umfeldanalysen (z. B. Trendscouting)

- Entwicklung und Umsetzung von Innovationsstrategien

- Einbindung externer Akteure wie Partner, Startups, Kunden oder Öffentlichkeit (z. B. via Open Innovation)

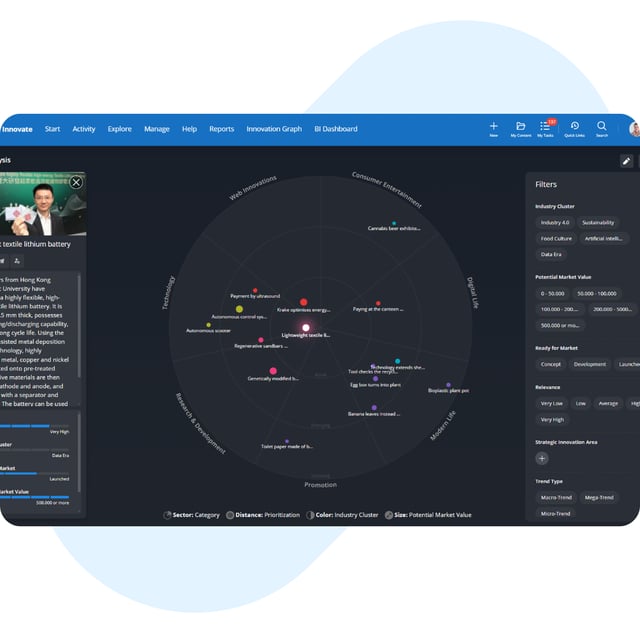

Abb. 1: KI-gestütztes Trendscouting im Innovationsmanagement (Quelle: HYPE)

2. Unterschiede im Fokus & Ansatz

Obwohl Ideenmanagement und Innovationsmanagement ähnliche Ziele verfolgen – die Förderung von Kreativität und Verbesserung in Unternehmen – unterscheiden sie sich fundamental in ihrem Fokus, ihrer Reichweite und den angewandten Prozessen:

Zielsetzung

Das Ideenmanagement zielt darauf ab, Bestehendes zu optimieren (meist inkrementell). Es konzentriert sich auf die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen, Produkten und Strukturen, um Effizienz und Qualität zu steigern. Dies wird oft durch Mechanismen wie das Betriebliche Vorschlagswesen oder KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) erreicht.

Im Gegensatz dazu strebt das Innovationsmanagement nach bahnbrechenden Veränderungen (meist disruptiv). Es richtet sich strategisch auf die Schaffung völlig neuer Lösungen, die Märkte transformieren können – sei es durch Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle.

Reichweite

Ideenmanagement umfasst die gesamte Belegschaft eines Unternehmens. Es ist darauf ausgelegt, das kollektive kreative Potenzial zu mobilisieren und dadurch eine breite Basis an Verbesserungs- und Optimierungsvorschlägen zu generieren.

Innovationsmanagement fokussiert sich hingegen oft auf ausgewählte Experten oder Teams, die gezielt an strategischen Projekten arbeiten. Externe Akteure wie Partner, Kunden oder die Öffentlichkeit (z. B. im Rahmen von Open Innovation) können ebenfalls eingebunden werden, um frische Perspektiven und Fachwissen zu integrieren.

Prozesse

Ideenmanagement ist überwiegend operativ und kurzfristig orientiert. Der Schwerpunkt liegt auf der schnellen Bewertung und Umsetzung von Ideen, die direkt im Unternehmensalltag Anwendung finden können.

Innovationsmanagement verfolgt hingegen einen strategischen und langfristigen Ansatz. Es umfasst komplexe Prozesse wie Trend- und Marktanalysen, die Entwicklung von Innovationsstrategien und die Einführung neuer Produkte am Markt. Der Fokus liegt weniger auf der sofortigen Umsetzung, sondern vielmehr auf nachhaltigem Erfolg.

3. Synergien & gemeinsames Potenzial

Auch wenn Ideenmanagement und Innovationsmanagement unterschiedliche Schwerpunkte setzen, entsteht im Zusammenspiel beider Systeme ein enormes Potenzial. Richtig verzahnt bilden sie ein Ökosystem, in dem kontinuierliche Verbesserung und strategische Innovation nahtlos ineinandergreifen.

Vom Ideenpool zur Innovation

Ein stark aufgestelltes Ideenmanagement liefert die Basis für viele Innovationsprojekte. Denn nicht selten entstehen bahnbrechende Entwicklungen aus Vorschlägen, die aus der Belegschaft kommen – etwa Prozessverbesserungen, die bei gezielter Weiterentwicklung zur Grundlage größerer Innovationsinitiativen werden.

Dr. Hartmut Neckel, einer der profiliertesten Vordenker im Bereich Ideenmanagement, beschreibt es so:

„Ein 'erfolgreiches‘ Ideenmanagement ist in der Regel über funktionale Schnittstellen mit anderen Management- und Führungssystemen des Unternehmens verzahnt. Es kann seine Kernkompetenzen als interne Consulting-Abteilung oder als Business Partner für die unterschiedlichsten Aufgaben einbringen, bei denen es um das Erreichen und die Einbindung einer größeren Anzahl von Mitarbeitern, die Mobilisierung von Kreativität und Engagement oder das Management einer großen und heterogenen Menge von Beiträgen geht.“

Effizienz trifft Strategie

Ideenmanagement sorgt für operative Effizienz, Innovationsmanagement schafft den strategischen Rahmen für langfristige Wettbewerbsvorteile. Wer beides integriert denkt, profitiert von kurzen Umsetzungswegen und gleichzeitig nachhaltiger Wirkung.

Kultur der Innovation

Die Integration beider Disziplinen unterstützt eine Innovationskultur, in der Mitarbeitende erleben, dass ihre Ideen nicht in Silos verschwinden, sondern strukturiert weitergedacht werden – vom Verbesserungsvorschlag bis zum Innovationsprojekt.

Ideenmanagement-Experte Neckel betont den Wert enger Verzahnung:

„Häufig hat das Ideenmanagement in solchen Kooperationen die Rolle eines Dienstleisters, der seine Methodenkompetenzen zur Verfügung stellt. Klar definierte Schnittstellen tragen dazu bei, dass Ergebnisse geteilt und Synergiepotentiale genutzt werden können. Je intensiver und systematischer die Kooperationen gestaltet werden, desto häufiger kommt es zu Win-win-Situationen.“

→ Praxisbeispiel: RAMPF – Ideen treiben Innovation

Bei der Rampf-Gruppe ist das Ideenmanagement zum Motor des Innovationsprozesses geworden. Durch ein mehrstufiges System mit klaren Schnittstellen werden alle Ideen zentral erfasst, bewertet und je nach Potenzial auf Team-, Unternehmens- oder Gruppenebene weiterentwickelt.

Das Ergebnis: Ein integriertes System, das operative Verbesserungsvorschläge systematisch mit strategischen Innovationszielen verbindet – oder, wie es intern heißt: „Innovationsmanagement ohne Ideenmanagement ist für uns ein klares No-Go.“

Genau das zeigt: Durch die Integration von Ideen- und Innovationsmanagement entsteht ein nahtloser Innovationsprozess, der sowohl kurzfristige Erfolge als auch langfristige Marktchancen ermöglicht. Diese Kombination ist nicht nur ein Erfolgsfaktor für Unternehmen, sondern auch ein Schritt in Richtung einer zukunftsorientierten und innovationsfreundlichen Unternehmenskultur.

4. Erfolgsfaktoren für die Integration

Die erfolgreiche Integration von Ideenmanagement und Innovationsmanagement erfordert nicht nur ein klares Verständnis der jeweiligen Ziele und Prozesse, sondern auch konkrete Maßnahmen, um beide Systeme effektiv zu verzahnen. Hier sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren, die Unternehmen in der Praxis berücksichtigen sollten:

4.1. Klare Abgrenzung der Prozesse und Zuständigkeiten

Es muss eindeutig festgelegt sein, wann eine Idee aus dem Ideenmanagement in den strategischen Innovationsprozess überführt wird. Zum Beispiel: Ein Vorschlag zur Optimierung eines bestehenden Produkts verbleibt im Ideenmanagement, während Vorschläge mit Potenzial für völlig neue Geschäftsfelder in das Innovationsmanagement übergehen.

Rollen und Verantwortlichkeiten

Unternehmen sollten klar definieren, welche Teams oder Abteilungen für welche Phase des Prozesses zuständig sind. Das Ideenmanagement liegt oft in der Verantwortung des HR- oder Qualitätsmanagements, während das Innovationsmanagement strategisch in F&E, Marketing oder einem Innovationsbüro verankert sein kann.

→ Praxisbeispiel: VDM Metals: Eine Tür – zwei Wege

Lesen Sie mehr: Erfolgsfaktor 2/9 – Prozess: Kooperation

4.2. Systematische Verzahnung von Ideen- und Innovationsprozessen

Digitale Plattformen können helfen, die Ideenbewertung, Weiterentwicklung und Übertragung in Innovationsprojekte zu automatisieren. Beispiele sind Kollaborationstools oder Innovationsmanagement-Software, die eine nahtlose Integration von Ideen und Innovationsprozessen ermöglicht.

Ideen sollten in einer Art “Kaskade“ gefiltert werden – von der breiten Sammlung im Ideenmanagement bis hin zu spezifischen strategischen Innovationsprojekten. Dies sorgt dafür, dass keine wertvolle Idee verloren geht.

→ Praxisbeispiele: Das Ideenmanagement der LBBW

Mit ihrem Claim “Bereit für Neues!“ verknüpfte die LBBW spontane Vorschläge, Kampagnen und KVP-Ansätze in einem gemeinsamen Stage-Gate-Prozess. So entsteht ein hybrides Ideenmanagement, das systematisch und vergleichbar bewertet – egal aus welcher Quelle. Lesen Sie mehr: Einheitlicher Prozess – vielfältige Quellen: Das Ideenmanagement der LBBW

Von der Idee zur Innovation: Bei Bosch nutzt man diverse interne Innovationsplattformen, auf denen Mitarbeitende Ideen einreichen und bewerten können. Besonders vielversprechende Ideen werden automatisch an Innovations-Teams weitergeleitet.

Abb. 2: Platform 12 bei Bosch: Freiraum für Ideen und gegenseitige Inspiration (Quelle: Bosch)

4.3. Gemeinsame Kultur der Kreativität und Innovation

Unternehmen, die gezielt Anerkennung, Fehlerfreundlichkeit, kollaborative Tools und Diversität fördern, etablieren Innovation als gelebte Alltagskultur. Bosch hat beispielweise mit Platform 12 auf seinem Forschungscampus Renningen einen 1.000 m² großen Kreativraum geschaffen, der Mitarbeitenden aller Bereiche Raum für interdisziplinären Austausch, Perspektivwechsel und ideengetriebene Inspiration bietet – ganz bewusst jenseits klassischer Projektlogik.

Eine nachhaltige Innovationskultur entsteht im Zusammenspiel von Mensch, Organisation und Technik. Mitarbeitende benötigen Freiräume und Anerkennung, Organisationen klare Prozesse und interdisziplinäre Zusammenarbeit, während digitale Plattformen die nötige Transparenz und Beteiligung ermöglichen. Führungskräfte spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie müssen Innovation sichtbar vorleben, Mitarbeitende ermutigen, sowohl kleinere Verbesserungsvorschläge als auch disruptive Ideen einzubringen – und Erfolge sichtbar machen.

Das Ideenmanagement dient dabei oft als Einstiegspunkt: Es macht Beteiligung niedrigschwellig und sichtbar. Besonders motivierend ist, wenn Mitarbeitende erleben, dass ihre Ideen nicht nur kurzfristig Verbesserungen bringen, sondern langfristig strategisch weitergedacht werden.

→ Lesen Sie mehr – Infos und Praxisbeispiele:

- Ungenutzte Goldmine: Dialogformate als Erfolgsfaktor im Ideenmanagement

- So schaffen Sie eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung: Strategien und Beispiele

- Es beginnt mit einer Idee: Wie Sie Innovationen aller Art fördern

4.4. Nutzung von Daten und KPIs zur Erfolgsmessung

Um die Integration zu messen, sollten Unternehmen KPIs entwickeln, die beide Systeme abdecken.

Beispiele sind:

- Anzahl der eingereichten und umgesetzten Ideen (Ideenmanagement)

- Anzahl der entwickelten und marktreifen Innovationen (Innovationsmanagement)

- Durchlaufzeit von der Idee bis zur Innovation

- Monetäre Einsparungen und Umsatz durch neue Produkte

Insights aus der Ideenmanagement-Studie 2023:

Laut der Ideenmanagement-Studie 2023 profitieren Unternehmen, die en Innovations- und Ideenmanagement gemeinsam betreiben, von einer höheren Beteiligungsquote, einem höheren monetären Nutzen pro umgesetzter Idee und schnelleren Entscheidungsprozesse (inkl. kürzerer Durchlaufzeiten).

Das heißt konkret:

- 15 % höhere Beteiligungsquote (im Durschnitt)

- 20 % kürzere Durchlaufzeiten

Achtung Prämiensystem: Damit die Kombination gelingt, sollte auch das Anreizmodell überdacht werden. Für innovationsorientierte Ideen fehlen oft Vergleichswerte – hier braucht es alternative Bewertungslogiken. Unser Tipp: Lesen Sie dazu Neue Wege der Prämierung im Ideenmanagement.

Quelle: Ideenmanagement-Studie 2023

4.5. Einbindung externer Akteure und Open Innovation

Besonders das Innovationsmanagement kann von externen Akteuren profitieren. Kunden, Lieferanten oder andere Partner können über Open-Innovation-Ansätze eingebunden werden, um neue Perspektiven zu gewinnen.

→ Praxisbeispiele:

- Lego nutzt beispielsweise offene Plattformen wie Lego Ideas, auf denen Kunden Produktideen einreichen können.

- Der Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble adressiert mit seinem Open Innovation-Programm Connect + Develop gezielt externe Erfinder, Startups und Lieferanten, um neue Produkte und Technologien zu entwickeln.

- Lesen Sie auch: Die Open Innovation-Reise der Europäischen Weltraumorganisation (ESA)

4.6. Schulung und Weiterbildung

Mitarbeitende müssen geschult werden, wie sie sich in beiden Systemen einbringen können. Das umfasst Workshops zu Kreativtechniken (z. B. Design Thinking) ebenso wie Schulungen zur Ideenbewertung und Innovationsstrategie.

Führungskräfte sollten lernen, wie sie Mitarbeitende motivieren, Ideen einzubringen, und wie sie zwischen operativen und strategischen Anforderungen vermitteln.

→ Lesen Sie mehr:

- Von Design Thinking bis Netnographie: Agile Methoden zur Ideenfindung

- Innovationsberatung für nachhaltigen Unternehmenserfolg

Abb. 3: Strategieberatung für Unternehmensinnovation (Quelle: HYPE)

5. Wie Sie als Unternehmen konkret vorgehen können

Hier sind einige praktische Schritte, die Sie bei der Umsetzung einer integrierten Strategie unterstützen:

- Einführung einer gemeinsamen Plattform: Implementieren Sie eine zukunftsweisende Softwarelösung, die Ideenmanagement und Innovationsmanagement verbindet, von HYPE Innovation zum Beispiel.

- Regelmäßige Ideen- und Innovationsmeetings: Richten Sie Meetings ein, bei denen vielversprechende Ideen aus dem Ideenmanagement systematisch für das Innovationsmanagement geprüft werden.

- Cross-funktionale Teams: Bilden Sie Teams, die beide Ansätze miteinander verbinden, z. B. durch die Zusammenarbeit von Mitarbeitenden aus F&E und Qualitätssicherung.

- Feedbackschleifen einbauen: Geben Sie Mitarbeitenden regelmäßig Feedback, welche ihrer Ideen weiterentwickelt wurden – und wie.

- Pilotprojekte starten: Beginnen Sie mit kleinen Pilotprojekten, um die Integration in einem Teilbereich des Unternehmens zu testen, bevor sie skaliert wird.

.png?width=370&name=THUMBNAILS%20HYPE%20(15).png)